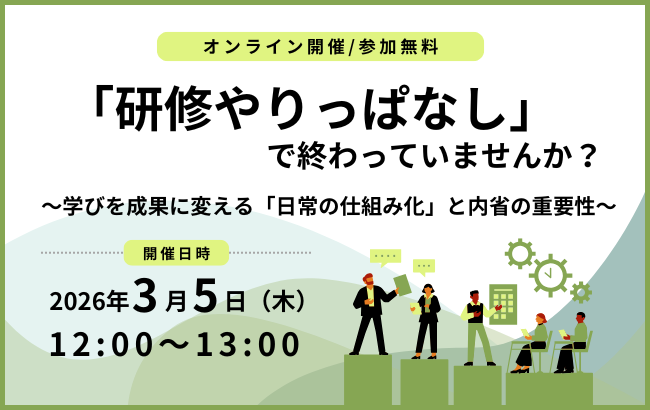

VUCAの時代は「振り返り力」を組織的に構築することが大事

VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代において、組織が持続的に成長を遂げるために不可欠なのは、「振り返り力(内省力)」を個人だけでなく組織全体で育む仕組みを構築することです。

専門知識や特定スキルが短期間で陳腐化する現代では、経験や感情を振り返り、そこから学びを得て次の行動に繋げる力こそが、変化に適応し続ける競争力を生み出します。そして、この振り返り力を属人的な努力に頼るのではなく、組織全体で体系的に高めることが求められています。

「振り返り力」が組織にもたらす効能

1.自律的な成長を促進

振り返り力を高めることで、社員が課題を自ら見つけ、解決策を考えるようになります。たとえば、上司の指示待ちではなく、主体的に行動できる力が育つことから、より大きな成果を得られるようになります。

2.変化への対応力が強化

振り返りを通じて成功や失敗を分析し、新しい環境に迅速に適応できる力が高まります。その積み重ねが変化に柔軟に対応できる組織を作り上げるのです。

3.組織全体の成長を加速

個々の振り返り力が高まることで、学びの文化が広がり、組織全体の競争力が強化されます。

「振り返り力」アップのための3つのステップ

振り返り力は、成長の段階に応じて以下の3つのステップを順番に進めることで、着実に向上します。この順番を守ることが、振り返りの効果を最大化する鍵です。

ステップ1. 自己受容(感情と向き合う)

この目的は、ネガティブな感情や失敗を受け入れ、心理的安定を得ることです。ここは振り返りの基盤となるステップとなりますが、感情を整理し受け入れることで、冷静に物事を振り返る心の余裕を作ります。

たとえば、プロジェクトの納期に遅れ、上司に指摘されて落ち込んだ方がいたとしましょう。まず、「納期遅れで自分が無力に感じている」といったように感情を言語化します。次に、「ただし、理由を明確に説明できた」とポジティブな要素を発見することで、「ミスを受け入れ、次に向けた冷静な準備を始められた」という成果を得ることができるのです。

ステップ2. 経験学習(行動を改善する)

ここの目的は、 過去の行動や結果を具体的に分析し、改善策を見つけることです。自己受容で感情が安定した状態だからこそ、事実を冷静に分析し、次の具体的な行動を考えることが可能になるのです。

たとえば、会議で準備不足により、提案が却下された、といったことはよくあるかと思います。その際に、「提案内容が具体性に欠け、データも不足していた」と原因を分析し、「次回は具体的なシナリオを3つ準備し、データも用意する」といった改善案を見つけ、「会議の1週間前に準備内容を上司に確認してもらう」といった行動計画を考える、ということです。

ステップ3. メタ認知(全体を俯瞰する)

この目的は、 自分や他者の行動・感情を俯瞰的に捉え、冷静な判断力と多様性理解を育むことです。メタ認知の4要素をご存知の方も多いのではないでしょうか。自己受容と経験学習で個々の振り返りができているからこそ、全体を俯瞰して長期的な改善や多様性への理解を深めることが可能になります。

たとえば、プロジェクト中に焦りが続き、チームメンバーとの衝突が増えた、といった状況があったとします。「焦ると感情的になり、指示が一方的になる癖がある」と自己観察したり、他者の視点で「メンバーは急な指示に混乱していた」と認識できることで、「自分が焦ったときは深呼吸し、全員の状況を確認してから指示を出す」といった改善行動にたどり着くのです。

「振り返り力」を組織全体で高めるための3つの柱

1. コーチングをコアとしたアプローチ

上司やリーダーが社員の振り返り力を引き出すコーチングをおこなうことで、属人的な能力に頼らない仕組みを整えます。

たとえば、「今回の結果について、何がうまくいき、何を改善すべきだと思いますか?」といった問いかけを通じて気づきを促進する、といったことです。答えを与える指導や「どうすればよいか」ではなく、「次に何ができるか」を社員自身に考えさせます。

2. 振り返りを共有する場の構築

振り返りを個人の学びにとどめず、組織全体で共有することで、社員同士の学びを広げ、組織全体の成長を加速します。

週次のショートミーティングで成功体験や改善ポイントを15分程度で共有することも有効でしょう。また、チャットツールなどに「成功」「課題」「学び」を記録し、他メンバーが参照可能にする、といったデジタルを活用する方法もあります。

さらに、プロジェクト終了時に成功要因と改善点を全員で共有することで、次のプロジェクトに活かすことも重視すべきと考えます。

3. ステップごとの支援プログラム

上述した振り返り力の3つのステップ(自己受容 → 経験学習 → メタ認知)に応じた支援をおこない、社員が成長を段階的に進められるようにします。

具体的には、自己受容支援として、感情の記録ツールを提供し、ポジティブな視点を育てる、経験学習支援として、成功・失敗の分析ワークショップを実施し、改善計画を作成する、そして、メタ認知支援として、チーム全体で振り返りの俯瞰視点を共有する場を設ける、といった機会を業務プロセスのなかに構築するのです。

繰り返しますが、VUCAの時代において、「振り返り力」は組織が持続的に成長し続けるための基盤です。この力を属人的にするのではなく、以下のような効果を期待し、組織として体系的に育成し共有する仕組みを構築することが肝要です。

●自律的な成長の促進:社員が主体的に学び、行動を改善できるようになる。

●変化への対応力の強化:組織全体で新しい環境への適応力を高める。

●組織全体の競争力向上:振り返りを通じた学びが広がり、チームの成果が向上する。

ぜひみなさまの会社でも試してみてはいかがでしょうか。また、たとえばコーチングスキルの習得や全体の仕組み化など、ご興味のある方はぜひご相談ください。

【関連記事】

会社経営についてご相談ください

- 課題を明確にしたい。

- 課題解決の方法がしりたい。

- 課題の整理がしたい。

- セカンドオピニオンがほしい。

企業経営に関するプロフェッショナル集団が

お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。