8tipsリスクに備える経営

人件費の上昇圧力に対する対応

近年、日本の労働市場では大企業を中心に賃上げの動きが活発化しています。この動きは中小企業にも波及し、賃上げ要請に対する対応が求められる状況となっています。

賃上げ要求の背景には、長引く物価高騰への対応や、人手不足の深刻化があります。また、政府の賃上げ促進政策も、この動きを後押ししているといえます。

2024年の春季労使交渉における中小企業の賃上げは、平均妥結額が1万712円、アップ率は4.01%という結果となりました。この上昇率は2013年以降でもっとも高い水準を記録しています。しかし、中小企業では労働団体の連合が大手との格差是正に向けて掲げる「6%以上」の賃上げを実施するとしていましたが、この水準での賃上げ実施を見込んでいる中小企業は9.1%に留まっています。これらのデータからもわかるように、多くの中小企業が賃上げを検討しているものの、その実現には多くの課題が存在していることがわかります。

人件費上昇圧力への対応

賃上げだけでなく、定年延長などシニア社員の活用の要請、働き方改革、同一労働同一賃金への対応などの外部環境の変化により人件費全体の上昇圧力は増大していく一方です。これら人件費の上昇は経営に大きな影響を与えるため、経営者はこの状況に適応し、企業の存続と成長を図るために、効果的な対策を講じる必要があります。

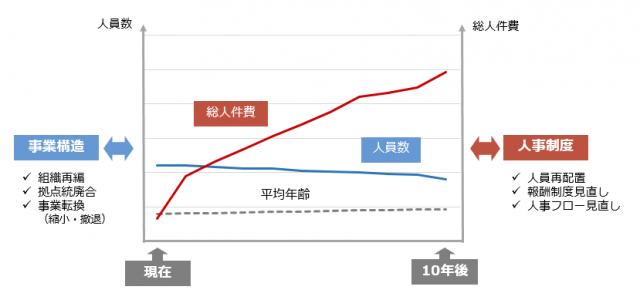

まずは、人件費上昇のインパクト(影響の大きさ)の把握と上昇のタイミングの見極めのため、事業構造、人員構成、総額人件費、個別賃金水準などから検証が必要です。その上で具体的な対策として以下のようなコントロール方法を検討します。

1.コスト管理の徹底

自社の人件費増加のインパクトを定量的に分析することでリスクを評価し、人件費の予算管理の徹底による無駄なコストの削減を図ります。

2.業務効率化の推進

業務プロセスの見直しによる無駄の排除やITツールの導入による業務の自動化やデジタル化を進めることで人的リソースの最適化を推進します。

また、 経理や総務などの非コア業務を外部に委託するといったアウトソーシングを活用することで、コスト削減と業務効率化に取り組みます。

3.人事制度の見直し

成果に応じた報酬制度を導入し、従業員のモチベーションを高めるとともに、コストの最適化を図ります。

人件費上昇をコントロールするリスク

人件費コストの上昇圧力に対するコントロールは、中小企業にとって喫緊の課題です。最も重要なのは、経営者が現状を正確に把握し、適切な対策を講じることです。人件費コストの上昇圧力に対するコントロールは、単なるコスト削減ではなく、企業の競争力を高めるための戦略的な取り組みであることを忘れてはなりません。

多くの日本企業は、新卒を中心とした採用と定年退職を人員数(≒人件費)としてコントロールの手段としてきました(長期スパンでのコントロールを想定)。

このうち、雇用延長の義務化によって定年退職によるコントロールも難しい局面を迎えています。

また、労働力人口が減少局面にある中においては考えづらいですが、仮に採用をストップしても、人員数(≒人件費)は急激に減るものではありません。むしろ、採用を完全に止めることの弊害は、10~20年後に「中核社員層の不足」として顕在化するリスクの方が大きくなり、採用を止め人員数を一定に保ったとしても、多くの日本企業においては定期昇給により平均人件費は上昇していくことになります。平均年齢と平均人件費の上昇は、中長期的に企業の競争力を削いでいくことになる点も理解しておく必要があります。

人件費コントロールを目的として、「当面の採用停止」「当面の昇給ストップ」といった施策を講じると、根本的な解決策にならないどころか、中長期的には人員構成の歪みや優秀人材の流出などの副作用を引き起こすリスクすらあることを認識しておく必要があります。

まとめ

法的リスクや社員の生活への影響等の観点から月例給与の構造をすぐに変えることには難しさがありますが、人事制度全体の見直しの中で原資配分の方法を変えることにより、限りある原資の有効活用が求められます。

このようなことを踏まえて、人員・人件費シミュレーションを行いながら実行可能な施策を考案することがきわめて重要であると考えます。みらいコンサルティンググループでは、人員・人件費シミュレーションをおこなうだけでなく、施策の実行まで伴走支援させていただきますので、お気軽にご相談ください。

【関連記事】

会社経営についてご相談ください

- 課題を明確にしたい。

- 課題解決の方法がしりたい。

- 課題の整理がしたい。

- セカンドオピニオンがほしい。

企業経営に関するプロフェッショナル集団が

お客さまの状況に合わせてご相談を承ります。

【セミナー情報】

【ライブラリ】

- LIST

- 一覧へ